生竹善! ― 2005年11月03日 20時38分

この日はソロでキーボードとギターを持ち替えてのライブだったせいもあるのですが、しっとりしたAOR的なバラード曲主体で、むしろ竹善氏のボーカルはもっとソウルフルな、ファンキーなものでこそ威力を発揮すると思っている私にとっては、そこだけ物足りなかったです。

気になる些事: 札幌は大丈夫だろうか。 ― 2005年11月04日 23時20分

札幌市東京事務所からのお知らせいくつかあるシリーズのうちの一つなので、これだけ見てこういうことを言うのはバランスを欠いている可能性はあるのですが、しかしこれを最初に見た印象は「うーん…なんか物凄い予算を土木事業に費やしてないか?」でした。イサム・ノグチのモエレ沼公園までその視点だけで見てしまうのは勿体ない気もするのですが、石山緑地の人造の岩山といい、ヴェルサイユの壮大な庭を思わせる前田森林公園といい、どうしてこんなものが必要なのか不思議に思えてなりません。風土に根ざしてもいないし、市民の憩いの場としても適切な機能を提供していそうには見えません。北海道経済の低迷が言われて久しいのですが、こういうことに税金を費やしていたせいだとしたら、と想像すると何だかがっくり来てしまいます。実際のところはどうなんでしょうか。…まあ、作ってしまったものを観光資源としても活用しようというのは悪い考えではないと思いますが、ああいったものを見て「じゃあ、札幌に行ってみようかな」と思う人がいるような気は、ちょっと、しませんねえ。

(この中の、山手線トレインチャンネル「アートな時間」のムービーをご覧ください)

「区民と区長のつどい」に行ってみれば… ― 2005年11月13日 23時22分

さすがに触れないでおくだろうと思っていた保育園の委託化問題について、事前に質問が多数来ていたということで、回答したんですね。ビックリ。しかし、その内容を聞いて、さらにびっくり。まず「(進め方が)強引なんてことは全くない」と…どの口で。保護者との重要な約束事を2回も、一方的に反古にしてますけど、まさか忘れたとか?

それだけならまだしも、来年度からの委託検討対象になっている保育園の保護者からの質問に答えて、もっとすごいこと言っちゃいました。以下抜粋(要約の文責は私ですが、誓って曲げてません):

「一番大きな声は、『民間委託化絶対反対』。どんな委託であってもとにかくダメ、ということ。話し合いにならない。」

「(行政は)聞く耳を持たないと(保護者は)仰るんですが、私にしてみれば、こちらがこんなに(民間委託化の目的を)説明しているのに、聞く耳をまったく持っていないのは保護者です。」

「保育園の世話になっている子どもは10数%。80%以上は家庭で保育されているんです。子育て支援のお金を保育園ばかりに使っているわけには行かない。」

聞いてて思いました。これは区長という権力者による、区民へのパワハラじゃないんでしょうか。私が仕事と子育てで一杯一杯の保育園児の母だったら泣き出してるかもしれません。すごいこと言うもんです。私自身、ツッコミを入れたくて思わず何度か挙手してしまいました(まあ、当てられもしませんでしたが)。

幸い、事前に質問を送っていたもう一人の保護者の方に発言の番が回り、「委託化絶対反対とは言っていない」こと(区長の発言は事実の歪曲です)、「聞く耳を持っていないことはなく、色々な協議を行っている(以下具体例の例示あり)、委託に限定せず保育のあり方についても協議を求めているのに応じないのは区の方である」ことについて、沈着冷静かつ淡々としたコメントがあり(場内拍手…よかった)、健康福祉事業部長から「(保護者が)聞く耳を持ってないとは思っていない」と訂正が入ったので、まあよかったのですが…しかし唖然としました。保護者の前に出て来たと思えばこの発言。70万自治体の首長として、実に恥ずかしいです。

時間がないこともあって、問題発言の3つ目については発言者の方たちも具体的な議論には踏み込めなかったようですが、こいつもまた非常に問題が大きいです。要は「保育に欠けていようがいまいが、子育て支援のお金の掛け方は同じ」と言っているわけです。そんな馬鹿な、です。母親は働くな、働くなら自己責任で(苦笑)と言っているのと同義です。それに、「保育が受けられず、止むなく家で保育している」母親たちがいるのだという事実を全く無視しています。これはある区議さんの受け売りですが、「子育て支援」という括りのなかで、働く母親や片親の就労支援という視点がどんどん抜け落ちて行っているのは間違いないようです。そして、区長のこの不用意な発言から透けて見えるのは、それは「うっかり抜け落ちていっている」のではなく、働く母親という存在に対する強烈な風当たりがその視点を駆逐しようとしているのだ、ということです。だいこんの里の子育て支援、マジでやばいです。徹底して声を上げなければ、との思いを新たにしました。まけるもんか!

<追記>大事なこと忘れてました。もっと詳細に記録をとられた方がありますので是非ご一読を。こちらです。

イサム・ノグチと「かたち」そのものへの旅。 ― 2005年11月20日 22時42分

また、通して見ていて面白かったのは、形への関心のかたちは色々と変遷しながらも、ノグチは最初から最後まで一貫して「ノグチ」だったように思えたことです。たとえば初期の作品に、滑らかで不規則な形に削った木片から太い曲がった針金が芽のように伸びているものがあるのですが、既にそこには単に形態を純化するだけでなく、形態に自然の摂理を見るような視線を感じます。晩年の大作「エナジー・ボイド」(エネルギーの虚空:何て本質的な命名!)には逆に、晩年の関心事の集大成だけでなく、形態を純化する志向が初期から晩年まで一貫して底流に流れていたことを匂わせます。「かたち」そのものへの飽くなき関心は、さまざまに形を変えつつ円弧を描き、また元の場所に戻ってひとつながりの輪を作ったのかもしれません。それこそ「エナジー・ボイド」のような。

そんなことを思いながらつらつら見たのですが、やはり息子的にはワークシートと「モエレ沼公園」の遊具が楽しかったようで、特に遊具「オクテトラ」では、方々の穴から出たり入ったり、登ったり降りたり、それは長い時間遊んでいましたとも。やっぱり子供は子供だねえ、と思いつつも、それだけ夢中にさせる遊具ってさすがだなあ、と思ったり。私はちょっと遠慮しましたが大人もたくさん出たり入ったりしてましたよ。

さて、ノグチ展を見終わって時間が余ったので、もう一つの特別展と常設展も見ました。で、息子に何が面白かった聞くと、結構「現代現代したもの」が面白かったりするのですね。これ、どうやら学校での図工の授業の影響もあるようで、私なんかが子供のころに比べると、何かに見立てて造形するとか、自由に面白い形を作ってみるなんてことをかなり色々やってるんですね。うらやましい…

途中でレストランに寄ったり、外庭を散歩してみたり、何だか「息子とデート」な一日で、親的にもとても満足でした。現代美術館ありがとう、遠いのでなかなか行けませんがまた良い企画を期待してます。

ちょっと補足。現代美術館は確かに鈴木都政が残した「大きすぎるハコもの」の一つではあろうと思いますが、少なくとも現在は非常に無駄なく使われていると個人的には思っていて、とても好きな場所です。もちろん、「ヘアリボンの少女」に50億だか積んだというのはさすがにぼったくられのように思いますが、実はそれ以外の常設コレクションの揃いの良さが特筆ものです。もう20年近くも前になりますが、学生の貧乏旅行で寄ったニューヨークのMOMAは、マチスやロスコのコレクションが素晴らしかったのですが、それすら現代美術館の選択眼には及ぶべくもないと感じるほどです。ポップアート、抽象絵画、コンセプチュアルアート、どれをとってもその面白さを十分に感じさせるラインアップ。かつ常設展はまず混まないので、ゆったり静かな気分で鑑賞できるのもお勧めポイントです。

レザナは花、競いつつ共に咲く新しい花。 ― 2005年11月23日 22時31分

そもそも曲目からして非常に好みなコンサートだったので、あまり一般的に見て役立つ評にはなりそうにないのですが、とりあえず順に。ベルリオーズ「『キリストの幼時』から トリオ」。ヴィオラ、フルート、ハープの音の立ち上がりから消え入り方まで、一糸乱れぬ息の合い方で、典雅な空気を会場一杯に拡げます。期待感ふくらむ中、ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」。この編成のものを聴くのは初めてでしたが、これが良いのです。以前からこの曲、どうもオケ版はわさわさしたり、雰囲気に流れたりしすぎで魅力を感じず、かといってピアノ版は色彩的に平板という印象を持っていたのですが、このトリオ編成はどちらの問題も解決できている気がしました。前半ラストは、楽しみにしていたグバイドゥーリナ「喜びと悲しみの庭」。期待どおり、いやそれ以上に素晴らしかったです。長く緩やかなクライマックスのあとの沈黙、緊張感みなぎる力強いフルートのソロパッセージが続いたあと、改めて寄せて来るもう一つのクライマックスの波。チェロ協奏曲「いまだ祭は高らかに」を彷彿とさせるドラマチックな展開にやられました。あえて一つだけ言うと、作品中の詩の朗読が、まだ心持ち硬かったような気はします。皆さん発声よく朗々と通る声なので、低い声で凄んでみるとか、激しさを内に秘め抑えて語るなどの変化をつけても面白かったかもしれません。以前、高橋悠治「Insomnia(眠れない夜)」でクレーメルと吉野直子が行った朗読を聴いたとき、PAを使っていたからできた面はあるのですが、低く呟くように思索の断片を吐き出す感じが素晴らしかったので、このグバイドゥーリナ作品にそうした演出を施すのもよいかもしれません。

休憩をはさんで、後半1曲目は武満徹「そして、それが風であることを知った」。名の知れた作品ですが、私はこれが初めてでした。名匠オーレル・ニコレに捧げたというのですが、超絶技巧や特殊奏法らしきものはほとんど顔を出さず、たおやかで優しい息遣いが全体を支配します。なんだか、辞世の句を聞いているようなせつなさにおそわれました。ふと、武満のピアノ譜を1曲買って鳴らしてみよう、という長い懸案が目を覚ましました。ヤマハあたりには確か「遮られない休息」「リタニ」「ピアノ・ディスタンス」などが置かれていて、その難解な記譜法を見ながら、ただ演奏された結果の音を聴くだけでなく、楽譜で武満が何を語り、伝えようとしているかを自分で読み取ってみたいと思ったのでした。時間の余裕がないとなかなかできませんが、でもいつか必ず、と改めて思いました。そして最後の曲、ドビュッシーの「ソナタ」。これはドビュッシーの晩年作品で唯一未聴だったと思うのですが、弦楽四重奏曲やピアノのためのエチュードなどで見られる、硬質な枯淡の境地といった色彩だけではなく、「ペレアスとメリザンド」や「牧神の午後への前奏曲」に通じる、ある種牧歌的な移ろいが顔を出すのが印象的でした。これはフルートやハープという、やさしい音色を持つ楽器がそうさせた部分もあるんでしょうか。そしてそんな流れなのに終楽章は諧謔に満ちて「バチン!」と終わってしまう。やっぱりドビュッシーはヘンな人です、いい意味で!

アンコールは、フルートとハープのデュオでグリュックの「精霊の踊り」、ヴァイオリンとハープでマスネの「タイスの瞑想曲」、そしてトリオでイベールの「間奏曲」。いずれも持ち味発揮、しっとり/しっとり/軽快という構成も心地よくお開きとなりました。…期待して臨んだコンサートですが、期待以上の満足度です。これだけ色々と音楽の引き出しを開けてもらえたコンサートというのも、ここのところなかったかもしれません。「新しい花」の名にふさわしく、みごと花開いたのでは。さっそく次回に期待です。

ちょっと話が選曲に寄り過ぎたので、アンサンブルの味わいについて少しだけ。ベルリオーズのところでも書いたとおり、音の立ち上がり方、消え入り方が見事に揃っているので、複数の楽器の音の動きが一つの息遣いとなっている感じを覚えました。大編成のオケにはない小編成ならではの醍醐味ということもありますが、それに加えてお三方の、音楽の息づき方に対する妥協のない姿勢を見た気がします。よいものを見せていただきました。というわけで、くどいのですが、次回にも期待してます。

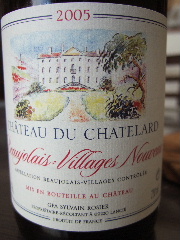

話がずれてしまったので、とりあえずラベル写真をどうぞ。Mさん夫妻がフェラガモの経営するワイナリー"Il Borro"のとても美味しいワインを下さってそれを開けたので、幸い1本まだ残っていました。にしても、これは美味しかった。ヌーヴォーって作り方が違うので「ワインではなくて、ぶどうのお酒」という味が普通なんですが、これはしっかりワインでした。素晴らしい。

話がずれてしまったので、とりあえずラベル写真をどうぞ。Mさん夫妻がフェラガモの経営するワイナリー"Il Borro"のとても美味しいワインを下さってそれを開けたので、幸い1本まだ残っていました。にしても、これは美味しかった。ヌーヴォーって作り方が違うので「ワインではなくて、ぶどうのお酒」という味が普通なんですが、これはしっかりワインでした。素晴らしい。

最近のコメント